根尾川流域の森と子どもの関係について、根尾川むいむいの森ユースセンターでの実践や、子どもの声や大人の声、さまざまな研究者による寄稿文から考える一冊。

【販売場所】

YODAKA BOOKS

山ノ商店

【目次】

根尾川流域の森と子ども

根尾川むいむいの森

むいむいの森が参照する概念や思想

寄稿 里山の宇宙 (川瀬慈)

ロング・インタビュー 森の中で、子どもの手を放す(千葉篤志)

寄稿 中山間地の子どもの居場所 ・・・ のことを想像して考える(阿比留久美)

子どもが考えていること

寄稿 森の中で「私たち生きものの中の私」になろう (中村桂子)

森と子どものうた(加藤伸子)

寄稿 森で過ごす時間は、成長してから何をもたらすのか(松本信吾)

寄稿 なぜ「余暇活動の支援」が必要か (津富宏)

【書籍情報】

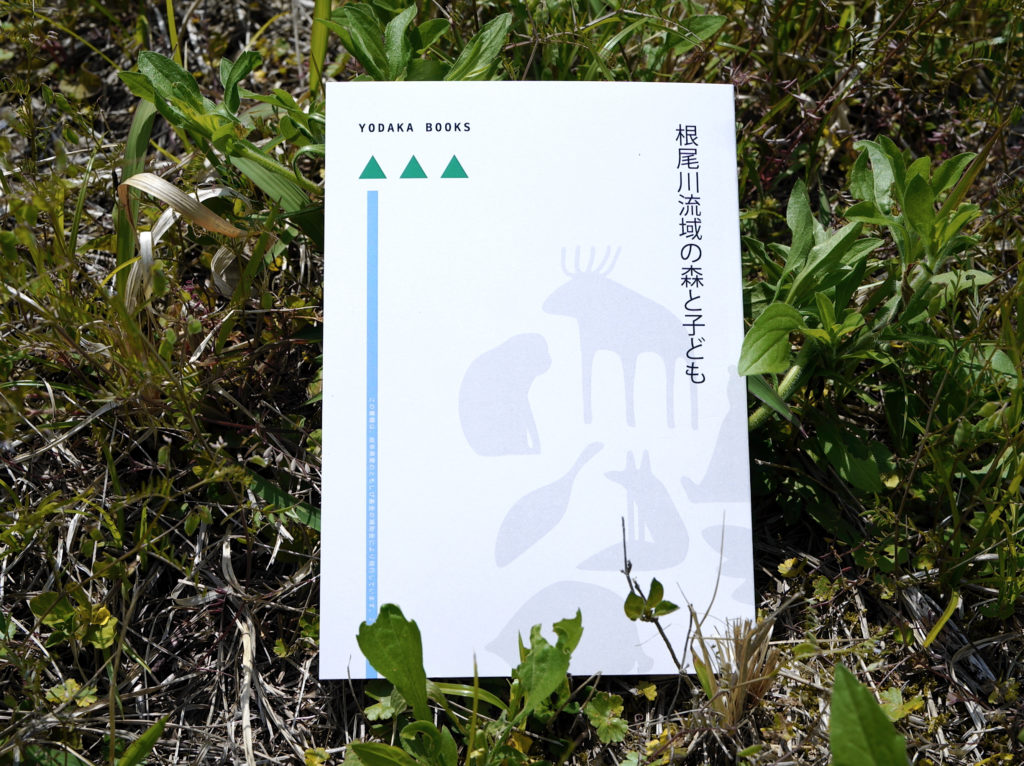

YODAKA BOOKS 根尾川流域の森と子ども

2025年3月30日 初版発行

著者:よだか総合研究所

定価:1,000円(税別)

発行者 : 一般社団法人よだか総合研究所

言語 : 日本語

サイズ・ページ数 : A5版 150ページ

協力・ブックデザイン:中村親也(KAKKO E 合同会社)

ISBN:978-4-910876-02-3

【著者プロフィール】

よだか総合研究所

岐阜西濃地域を拠点に活動するローカル・シンクタンク。当事者による自治を発見し醸成するための調査・研究や政策提言活動を行う。2023年7月から揖斐川町において根尾川むいむいの森ユースセンターを運営。

【寄稿者プロフィール】

川瀬 慈(かわせ・いつし)

1977年生まれ。文化人類学者。国立民族学博物館・ 総合研究大学院大学教授。映像人類学、アフリカ地域研究専攻。アフリカ、主にエチオピア地域社会の音楽文化や宗教を対象としたフィールドワークに基 づき、多数の著作、映像作品を発表。サントリー学芸賞、梅棹忠夫・山と探検文学賞、大同生命地域研究奨励賞をはじめ受賞多数。客員教授としてハンブ ルグ大学(2013年)、ブレーメン大学(2014年、 2016年)、山東大学(2016年)、アジスアベバ大学 (2018年)等で教鞭をとる。2022年より毎日放送番組審議会委員。

阿比留 久美(あびる・くみ)

東京生まれ東京育ち。東京大学文学部(社会学)卒業、早稲田大学大学院文学研究科修士課程(教育学) 修了、同博士後期課程満期退学。博士(文学)。社会 福祉士、精神保健福祉士。これまで十数か所の大学・ 短期大学・専門学校で非常勤講師を務めたほか、精神障害者の地域活動支援センターでのファシリテーター や、目黒区社会教育委員、神奈川県子ども・若者施策審議会委員などを経験。早稲田大学文化構想学部准教授を経て2023年4月より現職。著書に『子どものため の居場所論』(かもがわ出版)、『孤独と居場所の社会学―なんでもない“わたし”で生きるには』(大和書房)など。

中村 桂子(なかむら・けいこ)

1936年東京生れ。東京大学理学部化学科卒。同大学院生物化学博士課程修了。理学博士。三菱化成生命科学研究所部長、早稲田大学教授、東京大学客員教授、 大阪大学連携大学院教授を歴任。「人間は生きもの」という事実を基本に生命論的世界観を持つ「生命誌」 を構想。1993年「JT生命誌研究館」を創設し2002 年館長、現在名誉館長。著書に「科学者が人間であること」(岩波新書)、「科学はこのままでいいのかな」(ちくまQブックス)、「中村桂子コレクション 8巻」(藤原書店)「人間はどこで間違えたのか」 (中公新書ラクレ)など

松本 信吾(まつもと・しんご)

浪人ののちなんとか大学に入学するも、授業をサボりすぎて留年。やさぐれていた時期、授業で保育所の子どもと遊んでいる姿を指導教官に「保育者はお前の天 職やな」とそそのかされ、大学卒業後、通信教育で免許取得し、私立幼稚園、保育所勤務を経て、広島大学附属幼稚園に就職。 裏山が森という豊かな自然環境のもとその魅力に目覚め、自然の中での保育を模索・実践しながら20年以上過ごし、森のようちえん化を行う。2020年に保育現場を離れ、現在、岐阜聖徳学園大学教育学部教授とし て未来の保育者を養成中。 主著 『身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム』 (中央法規出版,2018年) 『「ずれ」を楽しむ保育 見方がひろがる研修・学び 合い』(中央法規出版,2024年)

津富 宏(つとみ・ひろし)

1983年から法務省にて少年院の教官として勤務。 2002年静岡県立大学に移る。2024年から立教大学コミュニティ福祉学部特任教授。専門は犯罪学、評価研 究、青少年支援。静岡で市民活動に取り組み、2002 年に青少年就労支援ネットワーク静岡を発足(現在、 同団体顧問)。市民ボランティアのネットワークによる就労支援は「静岡方式」として知られる。2015年 静岡学習支援ネットワークの一般社団法人化に伴い代表理事となり学習支援にも取り組む。2024年には学生の困窮に取り組むため、一般社団法人学生助けたいんじゃーを発足し代表理事となる。同年、困窮した子どもの支援に取り組むNPO法人TEDIC(宮城県石巻市)に参加する。